Journal

Das Journal auf portikus.de dient als Erweiterung der Ausstellungen im Portikus. Verschiedene Beiträge wie Essays, Interviews, Erzählungen oder Foto- und Videobeiträge vermitteln einen genaueren Blick auf die Interessen der ausstellenden Künstler und reflektieren Themen, die unsere Gesellschaft, Politik und Kultur betreffen.

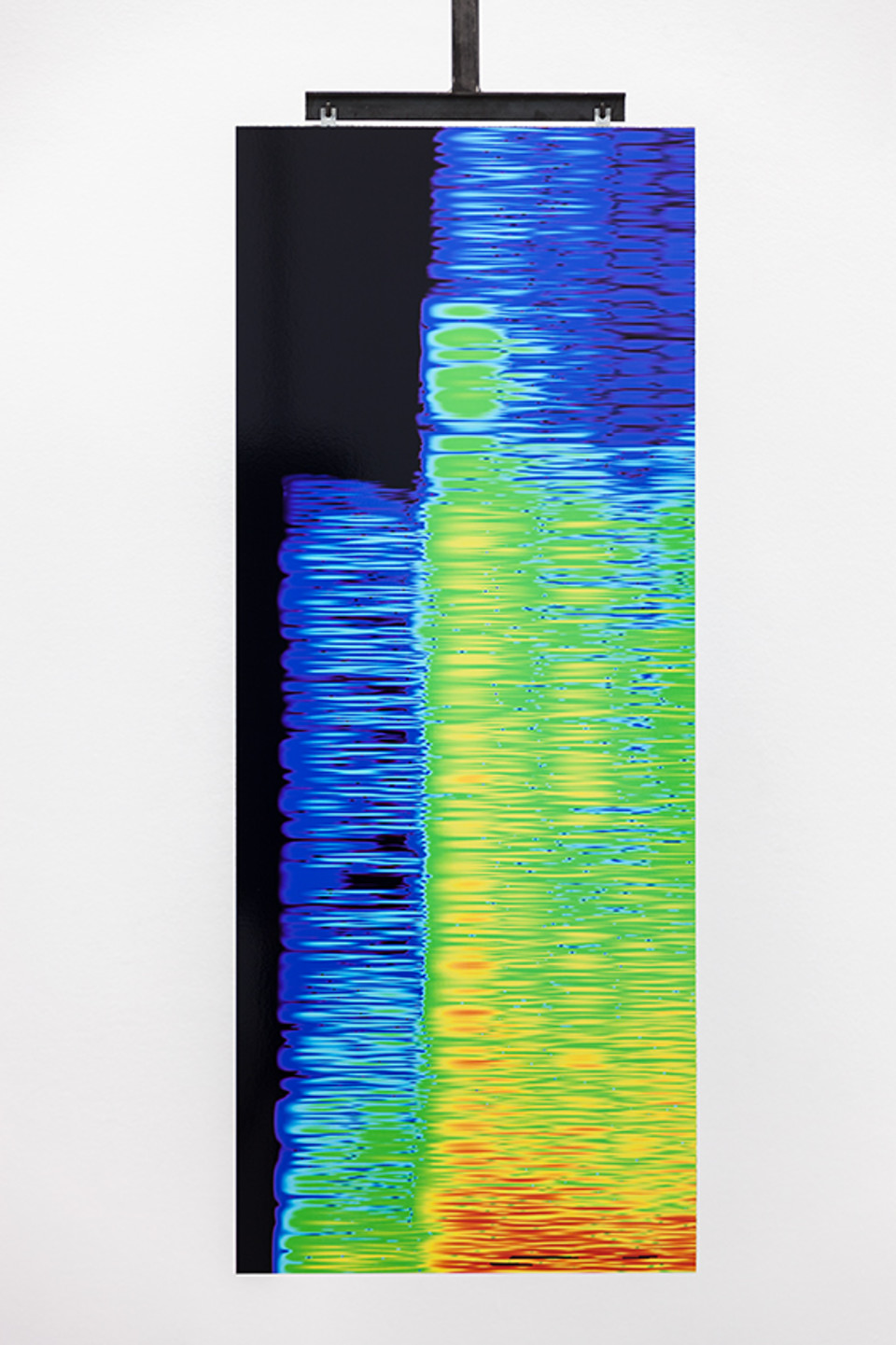

Ximena Garrido-Lecca, 'Inflorescence', Installationsansicht, Portikus, Frankfurt am Main, 2023, Foto: Jens Gerber

1956 widmete der chilenische Dichter Pablo Neruda der Maispflanze eine Ode. In dieser feierlichen Gedichtform rühmte er die Metamorphosen des Getreides und dessen Einfluss auf das Menschsein. Die „grüne Lanze“, die später von „goldenem Korn“ bedeckt wird, ist ein Symbol der hervorstechenden und kostbaren Pflanze, aber auch Verweis auf die Veränderungen der Maiskultur durch die Kolonialisierung: Eine Waffe bedeutet immer Verteidigung und Schmerz - und Gold weckt Gier. Ab dem 16. Jahrhundert berichteten spanische Chronisten in ihren Überlieferungen über Mittel- und Südamerika von vermeintlichen Landschaften aus Gold. Doch sie hatten die einheimischen Erzählungen missverstanden, die sich mit ihrer Beschreibung nicht auf das Edelmetall, sondern auf Maisfelder bezogen. Noch heute finden sich etwa im urbanen Stadtbild Bogotás Graffitis, die dieses Missverständnis der goldenen Landschaften thematisieren: sie verbildlichen, dass Reichtum als monetärer Wert auf westlichen Weltsichten basiert und somit stark von andinen Ideologien abweicht.

Schon im zweiten Absatz seiner Ode an den Mais formulierte Neruda eine zeitliche Kehrtwende, als er sich selbst ermahnt, statt der „Geschichte im Leichentuch“, das „einfache Korn in den Küchen“ hervorzuheben. Die Künstlerin Ximena Garrido-Lecca (*1980, Lima) setzt in Inflorescence, ihrer Ausstellung im Portikus, genau dort, in den Küchen, dem Alltäglichem an, und vollzieht einen Perspektivwechsel, der bereits bei Neruda anklingt. Über zwei Etagen hinweg lässt sich im Portikus in Frankfurt die kulturelle Bedeutung von Maispflanzen aus unterschiedlichen Blickwinkeln nachvollziehen. Dabei betont die Künstlerin, wie Mittel- und Südamerika als Ursprungsgebiete der Maiskultur in der Geschichte oft nicht genug Berücksichtigung fanden und arbeitet gegen die in den kolonialen Chroniken dominierende Tendenz die Entwicklungsgeschichte lokaler Pflanzen zu übergehen und somit die landwirtschaftlichen Fähigkeiten und Errungenschaften einheimischer Kulturen abzuwerten.

Ximena Garrido-Lecca, 'Inflorescence', Installationsansicht, Portikus, Frankfurt am Main, 2023, Foto: Jens Gerber

Die Blütezeit von Maispflanzen dauert in Mitteleuropa von Juli bis September. Geerntet werden die Gräser und Kolben bis in den späten Oktober hinein. Für ihre Ausstellung im Portikus reagiert Garrido-Lecca auf die lokalen Bedingungen der Nutzpflanze und stellt sie in unterschiedlichen Erscheinungsformen aus. Ob aufrechtstehende, zu Bündeln zusammengefasste oder an der Wand lehnende Gräser, stabil in Metallrahmen gefasste Maisspindeln, die als Sitzmöglichkeit dienen oder ein mit reifen Kolben bestückter Wandkasten: Mais ist Hauptmotiv und -material von Inflorescence und dient der Künstlerin so als Mittel um über die gegenseitige Einflussnahme von Mensch und Natur zu reflektieren. Überragt werden die Skulpturen aus gebündelten Maispflanzen von Antennen, wie sie aus der Telekommunikation bekannt sind. Sie stechen aus den Bündeln heraus – als wären sie selbst Teil des Trocknungsprozesses. Technik und Natur sind nicht mehr voneinander zu trennen, sondern gehen ineinander über. Die Herausforderungen, die aus dieser neokolonialen Verschränkung resultieren, werden ebenso in den die Ausstellung begleitenden Radioübertragungen vielstimmig besprochen und mit ökologischen, sozialen, biologischen sowie politischen Aspekten vertieft: Der Wunsch nach Sortenvielfalt und ökologischen Anbaumaßnahmen auf der einen, und dem stetig wachsenden Verbreitung von Genmais 1 auf der anderen Seite ist ein Paradox, dessen Ausmaß beim Zuhören greifbar wird. Die Antennen stehen so symbolisch nicht nur für globale Vernetzung, weitreichende Kommunikation und Wissenstransfer, sondern, in ihrem Verhältnis zum Mais, auch für anhaftende Ambivalenzen. Teils strahlenförmig, mal gitterhaft suggerieren deren schimmernden Stäbe ein anthropologisches Ungleichgewicht; materialspezifisch ist klar, dass das Aluminium die Pflanze überdauern wird.

Ximena Garrido-Lecca, 'Inflorescence', Installationsansicht, Portikus, Frankfurt am Main, 2023, Foto: Max Creasy

Die versetzte Zeitlichkeit von Natur und Technik im Kapitalismus wird auch in Bezug auf die traditionsreiche Anwendung von Mais im Alltag deutlich. Mexiko und Peru waren vor fünftausend Jahren die ersten Länder bzw. Regionen in denen Mais domestiziert wurde. Seither ist er tief in die Kulturgeschichte und Kulinarik beider Länder eingeschrieben: Mexiko ist etwa berühmt für seine Mais-Tortillas, Peru für das nahrhafte Kaltgetränk Chicha de Jora, das aus fermentiertem Mais hergestellt wird. Aspekte dieser Weiterverarbeitungen werden in Inflorescence durch einen Mahlstein, oder auf den Stockwerken verteilte Schalen, Teller, Bottiche und Krüge materialisiert. Die Gebrauchsgegenstände stehen für eine fortlaufende Praxis der Maisverarbeitung und -einverleibung als Teil einer Gegenwart, in der sich lateinamerikanische Landwirt*innen politisch für den Erhalt der Traditionen ihrer Gemeinden, die Vielfalt des Saatguts und das Recht auf Ernährungssouveränität einsetzen. Kommunale Formen der Organisation, die in den letzten Dekaden vermehrt vorkommen, leisten hier Widerstands gegen Unterdrückungsdynamiken.

Ximena Garrido-Lecca, 'Inflorescence', Installationsansicht, Portikus, Frankfurt am Main, 2023, Foto: Max Creasy

Deutschland hingegen kann sich nicht auf eine traditionsreichen Maiskultur berufen. Erst seit den 1970er-Jahren wird dort großflächig Mais angebaut – hauptsächlich als Rohstoff, z.B. für Tierfutter, Bioethanol oder Klebstoff. Indem Garrido-Lecca für ihre Skulpturen den Mais aus Nordhessen aus eben jenen Verarbeitungsprozessen herauslöst, verknüpft sie so lokale und globale Aspekte des Ausstellungsortes wie etwa Transportwege oder saisonale Bedingungen miteinander und zeigt ebenso die immensen kulturellen und historischen Unterschiede im Umgang mit natürlichen Ressourcen auf.

Die geografische und zeitliche Linse von Inflorescence, hilft sich in den postkolonialen Diskursen um Mais zurechtzufinden. Diese beinhalten die Frage nach Territorien und Besitzansprüchen, aber auch nach der Aneignung von kulturellen und kulinarischen Traditionen, die auf dem Mais als Nahrungsmittel aufbauen. Das Aufgreifen, Arrangieren und Inszenieren der Pflanzen und -kolben ist demnach von der Künstlerin um die transhistorische und transkulturelle Bedeutung des Mais zentriert, die im mitteleuropäischen Alltag zu großen Teilen ausgeblendet bzw. der kein Gehört geschenkt wird. Auch deshalb stattet Garrido-Lecca die nordhessischen Maispflanzen mit Megafonen aus, die den Portikus mit einem konstanten Wummern akustisch einnehmen. Als Beleg für die jahrtausendealte Maiskultur und deren Zugehörigkeit, funken gleichmäßige Morsecodes eine Erzählung der mexikanischen Maya-Kultur in den Ausstellungsraum, die besagt, dass der Mensch vom Mais abstammt. Damit der Inhalt aber als solcher identifizierbar ist, braucht es einen Schlüssel zum Verständnis, ansonsten bleiben die gemorsten Inhalte lediglich ein hintergründiges Störgeräusch.

Ximena Garrido-Lecca, 'Inflorescence', Installationsansicht, Portikus, Frankfurt am Main, 2023, Foto: Max Creasy

Franciska Nowel Camino ist Kunsthistorikerin und derzeit wissenschaftliche Mitarbeiterin und Doktorandin an der HfBK Dresden. Ihr Forschungsschwerpunkt liegt auf der postkolonialen Rezeptionsgeschichte andiner Textiltechniken. Sie studierte Kunstgeschichte, Romanistik und Archäologie an der Goethe-Universität Frankfurt am Main und arbeitete in der Graphischen und Digitalen Sammlung des Städel Museums sowie am Frankfurter Studiengang Curatorial Studies – Theorie – Geschichte – Kritik. Ihre Texte sind bisher in Sammelbänden, Ausstellungskatalogen, Online-Magazinen und dem AKL erschienen.

Logbuch Diversion

SEPTEMBER 22

A person and I were sitting at the wooden table downstairs when they asked me what’s happening in this room and I reply not intentionally repeating the question and also adding another one to see if they’ve read the newspaper or not I wanted to start the conversation asking what was their favorite part of it if there was one usually there is one but they reply I'm coming from my reading group my favorite activity they’ve said so I can't read anymore I'm blind I'm old but I will do it tomorrow or when I'm able to see again I'm going to rest my eyes the rest of the day so I went back to their question and walked with them to the water station they talked about seasons and I felt that’s all we talk about in the transition between one and the other but especially this one maybe in the north hemisphere after they have tried the river and said that in a warm day that could second them they will not doubt getting wet feet upstairs we said goodbye goodbye

SEPTEMBER 20

A boy came with a bag of chestnuts and asked if he can put one of them in the river and play with it. Later in the afternoon a friend came to visit the show with a chestnut too. It’s the season now. When the sun shines in during sunset, it leaves marks of shadow and light on the wall not seen in those summer months. Very soon this temporary river in Portikus will be gone, leaving stories behind like chestnuts falling from trees in autumn. - YX

SEPTEMBER 17

I was asked to make photos of the visitors three times today. It's such a simple and andom fact about today's shift but it made me think of how each time all of them were photographed with a different river in the background. Because it's flowing, it's everchanging, it's never the same water. - HL

SEPTEMBER 16

A river flow down each cheek of the visitors today because it‘s raining. The proud mother of a swimmer came to follow his tracks. Someone ask me what are the biggest flows of water I have seen? - HS

SEPTEMBER 13

The water stream has changed its colour today, wearing silver on its ripples. The blank skies and reflective waves, along with the bluish tree leaves are directing my mind to play out the Twin Peaks theme soundtrack in my head over and over, and I can’t help but listen to these synths as i stare at those trees. - RA

SEPTEMBER 11

Today is the 800th anniversary of Alte Brücke! Happy Birthday! - MG

SEPTEMBER 10

Portikus was a shelter for people when it rained. - ES

SEPTEMBER 9

Today Barbara visited us again - don't know exactly how many times she has already been to the exhibition but it was already the second time we saw and talked to each other: about Berlin and the Berlin Wall, how it was for her to grow up near the border of Germany, France and Switzerland, how as a kid she would go into the water whenever possible…And suddenly I've spotted a quirky playful smirk in her eyes - 'ich habe eine Idee!' . And the next moment she started folding the small paper she took out of her bag into a paper boat, doing it so quick and professionally as if she makes those every day. The boat's life was short but glorious. Barbara promised to come back with a toy boat next time. - HL

https://drive.google.com/file/d/12Mx2MxsZ5JK2MLioIAOiR-oV1aKdlto6/view?usp=sharing

SEPTEMBER 8

I dipped my toes into the water with a stranger. - ES

SEPTEMBER 7

Clouds took over the river today, leaving it greener in contrast. I had a nice conversation with a lady who stumbled upon the waters and decided to see it for herself. We spoke about swimming friendly bodies of water and I learned about an ancient one that still has the built stairs and traces of people back in the day. Added to my list of things to see in frankfurt. - RA

SEPTEMBER 6

The sun left its mark in the hall, forming a long line of squares on the floor. It was a bit distracting to look at. A couple of old men walked in, curious to look at the water and thrilled when finding out that they could walk in there. One of them transformed into a child the minute his feet touched the running stream. He said as he was leaving with excitement: it’s a blessing! - RA

SEPTEMBER 4

Today we had Martin Scheuermann from the company who printed the newspapers visit the show with his wife. E and I made an effort to show them around and make them feel welcome. They emphasized that they enjoyed the exhibition and the whole message it sends. First they were hesitant to get into the water, but they adjusted really fast and said how refreshing it felt. They also drank the water downstairs. He said to give a special thanks and compliments to C & L. - MG

SEPTEMBER 3

We found traces of the passing summer in the water. - YX

SEPTEMBER 1

Today the sun was a rare guest in the gallery. As if somebody adjusted the light settings and suddenly the world around has lost a bit of colour and saturation. It also does something to the water although it is transparent. I don't really believe calendars but looks like September likes to be punctual. - HL

AUGUST 30

A woman told me the story of how she grew up opposite the island where Portikus is, looking at the building that existed before it and wonder whether it was a church or a windmill or something else. Then she moved away from Frankfurt. And today she visited Portikus for the first time and tasted the river.

Now the wind brings in fallen leaves too. - YX

AUGUST 28

Since the festival is still going, there are a lot of visitors coming in and out. Our river is a place for them to relax and take a breath. - MG

AUGUST 27

The most common question I've heard today was 'What's going on here?' ('Und was ist denn hier los?'). Yeah, exactly - it's GOING (also running, streaming,changing, rushing, moving etc.) and it is already enough information about this artwork. This was the answer I had in the back of my mind but I never said it out loud. - HL

AUGUST 26

Everything is painted grey today, from the water of the Main to the floors of the Portikus. After yet another brutal heatwave last week it has finally cooled down, and the wind is whipping jitters into the river. Very likely also the reason less people feel the desire to step into the water. - NL

AUGUST 25

As one of the visitors was surprised by the temperature of the water (she didn't expect it to be so warm), I thought of how surprising it actually is - barely a week before September kicks in. In the pagan tradition (or at least in a Slavic version of it as I'm aware of), you're not recommended to enter any streams, rivers or lakes after August 2 because from this day on the waters are occupied by devilry and other dangerous creatures and the season of cold rainy weather starts. Seasons have changed greatly ever since and the waters can be cleansed by the human. Guess our ancestors would find it very safe but not as exciting anymore. - HL

AUGUST 24

A man with big green Aldi bag coming in with a calming smile. He looks like he is on his way to grocery shopping. Then he sat down by the river, closed his eyes, crossed his legs and started chanting. A quiet afternoon. - YX

AUGUST 23

Two friends entering the water together. After some minutes they hugged each other with their feet still in the water. - ES

AUGUST 21

The mystery foam is still appearing in the bucket. The mystery of foam remains the mystery after the two sunny non-even-close-to-rainy days. I would call this foam a 'cloud' - giving such a poetic name should eliminate the visual ugliness and disgusting smell this foam actually has. The foam of mystery is what I created in my head while looking at a pathetic smelly gathering of bubbles appearing as a result of intense waterfall. - HL

AUGUST 20

Today we had a couple visit us who were blind. I helped them find their way. Once they were in the water, H and I discussed how most art is not accessible for everybody. Here we had the chance to create an experience for them that went way beyond a visual reception. I am very thankful to be a part of this moment. – MG

AUGUST 19

A lady with a mysterious smile came in. Our conversation started with her asking the gender of the artist of the show ( she is the first person asking me the question). Then we began to talk about tenderness, theology and Rudolf Steiner (and many more). The water carries the story and goes on. - YX

AUGUST 18

I discovered that a pigeon has made a nest underneath the bridge, a butterfly flew through the front doors and then out again. I check the duck eggs in a nest on the island from the door in the basement. I’m now becoming more familiar with the small parts of nature which inhabit the island. – ES

AUGUST 11

did you ever see anyone washing clothes in this river? – NN

AUGUST 2

Towards the end of the day, just before our river was supposed to stop flowing, Francisco told me that someone had vandalized our toilet. At first I thought he was joking with me, referring to the Wallace Stevens poem affixed to one of the doors, but then he showed me a bright green sign in the other cabin. We tried to decipher it, but didn’t get far. Maybe someone didn’t want the river to stop flowing or wanted to challenge our water’s ability to remove graffiti. - CB

JULY 31

First shift data

Water level: 153 cm

Water temperature: 24,8 *C

Number of visitors: 231

- MG

JULY 30

The sky is completely clear today and hot air is filling the room. I saw a family come in with their child. They helped the child walk in the water, holding hands and laughing together. It was a very beautiful moment to witness. - MG

JULY 29

When I came to Portikus today, it was melting hot outside and I felt relieved to go into the PortikusMain. Meanwhile it started pouring and it has gotten colder and windier - it’s even better now. The atmosphere has changed completely. - RH

JULY 26

I sat close to the riverbed and got lost in the rushing of the water until I was told the apodictic sentence that this wasn't the real Main. I was a bit surprised and asked for the real one. We went to the window and he pointed to the water flowing around the Main Island. I asked more questions, interested to know what and where the real Main is. At one point I told him that I lived in Offenbach and that I liked sitting at the lock and that the surging water fascinated me. In doing so, the visitor began to sway, the artificial interruption of the Main undermined his view of the real Main. We were silent for a moment. I then sat down again by the riverbed - and the visitor sat down with me. - NF

JULY 24

The sun is really strong today. Being in the water feels even more refreshing than it usually does. I ended up talking to a visitor for an hour. Somehow the conversation transformed from the phobia of swimming in natural waters where the floor is hidden in the dark, to discussing cyber security and the impact of social media on our everyday lives. - MG

JULY 15

A woman told me today that there’s a waterwork in Schwanheim that also purifies the Main water and serves it to its guests. I wonder if they also show us step by step how they filter the water…

Anyway, there was a huge family visiting the exhibition today and RA and I had interesting conversations with them of course about rivers and bodies of water. They told us about a black river in Syria. - RH

A women came to me asking me about the stones that we use for mineralizing the water. It turned out she is a jewelry designer and has a lot to share about how stones bring different energy to the substance they are in contact with. I enjoyed this moment of exchange. - YX

JULY 9

Towards the end of the day a cloud gathered, and the air became close as if a storm was about to break, it turned cold. The water running through the space kept a warmth, which surprised visitors as much as it did me. - ES

A glimmering surface seduces when walking past Portikus on the bridge. Lot’s of visitors throughout the early hours of the day. Conversation flowed in many different directions, from aquatic monkeys to horses dragging pilgrims along the main. Today, our miniature Main felt like a ceremony, I don’t yet know of what. - AS

JULY 8

The thick weather pulled people in today. They came in waves, mostly in groups. I found myself having conversations almost constantly in water. The skin on our feet like raisins. Two smaller persons and I were playing wild in the water for quite a while. The water was the best they ever tasted, they said. Tasting mineraly, a characteristic taste, of it’s own, flowing through us at that moment. - AS

JULY 3

Today‘s information about the water:

Total hardness: 0ppm

Free Chlorine: 0ppm

Iron: 0ppm

Copper: 0,5-1ppm (above average level)

Lead: 0ppm

Nitrate: 0ppm

MPS: 0ppm

Total Chlorine: 0ppm

Fluoride: 0ppm

Cyanuric Acid: 0ppm

Ammonia Chloride: 100ppm (above average level)

Bromine: 0ppm

Total Alkalinity: 0ppm

Carbonate: 40-80ppm (below average level)

Ph: 7.2-8

- RH

JULY 1

I had a conversation with a person that comes from Spain, Catalonia and lives near a river where you can drink the water since it’s so clean. I was several times in that region, close to a river called Muga where I could drink the water, too. We had a connecting moment while we both we‘re standing in the Main. - RH

JUNE 30

I learned about the de-humidifier today. We have to always keep it running and we’re emptying it in the mornings and evenings. The ventilators have to stay on too. The de-humidifier is preventing the walls in the gallery from getting moldy. When I imagined the mold on the white walls I had to think about how it would look if the walls had been layered with actual moss, with creeper plants and ivy. - RH

JUNE 29

Noticing the pipes shudder with the flow of water it directs. The pipes are as if they were the intestines of the show. A young child runs through the water. Later some visitors are curious about the engine, pumping the water up, so I take them outside to show them the heart of the work. They were in Frankfurt from LA. - ES

JUNE 28

Upon inviting a visitor into the water with me he quickly takes off his shoes, steps into the water and takes a deep breath while closing his eyes. - MG

JUNE 26

It's warm in Frankfurt, almost 30 degrees. The banks of the Main are well frequented. In the direction of Offenbach it gets quieter. If you take your time tomorrow, you will see the water changing its colors: A visitor drew my attention to the fact that the many colors a river takes on and can take on over the course of the day are rarely emphasized. The color changes with every minute, with every wave. I've been told that those who are susceptible don't need a treasure map. I'll sit down at the Main tomorrow. - NF

JUNE 25

The river pulled many people into space today. I only realize how the sound bounced all around throughout the day when I finally meet the silence at the end when closing. Outside the streets were littered with people which spilled into the space. The footfall was faster than the river. The air was warm, around 25 degrees, yet the gallery stayed fresh. For that freshness, I am grateful.

JUNE 24

Opening day. Heavy rains and thunder from 18.00 rounding up a hot and mostly grey day. 26 degrees most of the time. The low pressure making the water feel even warmer. Doors and windows open on both sides of the gallery creating a counter stream of air to the water flow. Successful event.- HS

JUNE 23

The fresh air around Portikus is stolen again, smells like rain with thunder but weather tricks us over and over. Our local tiny Main had a lot of visitors today, as soon as they put their feet into the water the gallery started to remind me moreand more of a children's playground. The buzzing sound of chatting and laughing backed with the sound of a water flow till midnight and some time after. - HL

Orangenschalen, die im Portikus Garten trocknen

JUNE 22

It’s very nice today. I peeled oranges and lemons. My hands are still smelling like them. It felt very meditative to peel in stillness in the garden. The set is coming slowly to an end. I am excited for the opening. I was singing before with AS to lyrics that AR gave us. It felt very nice to sing. - RH

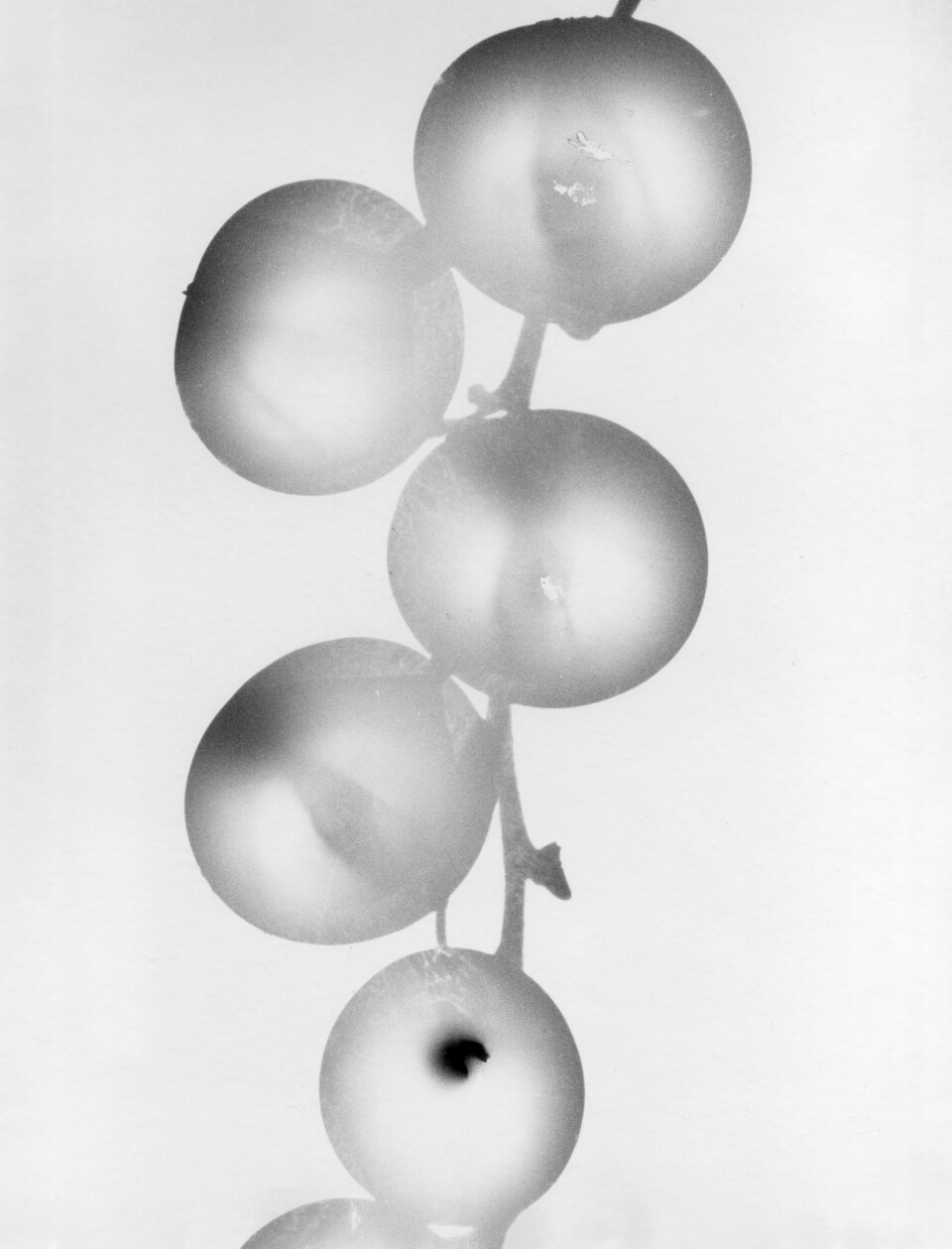

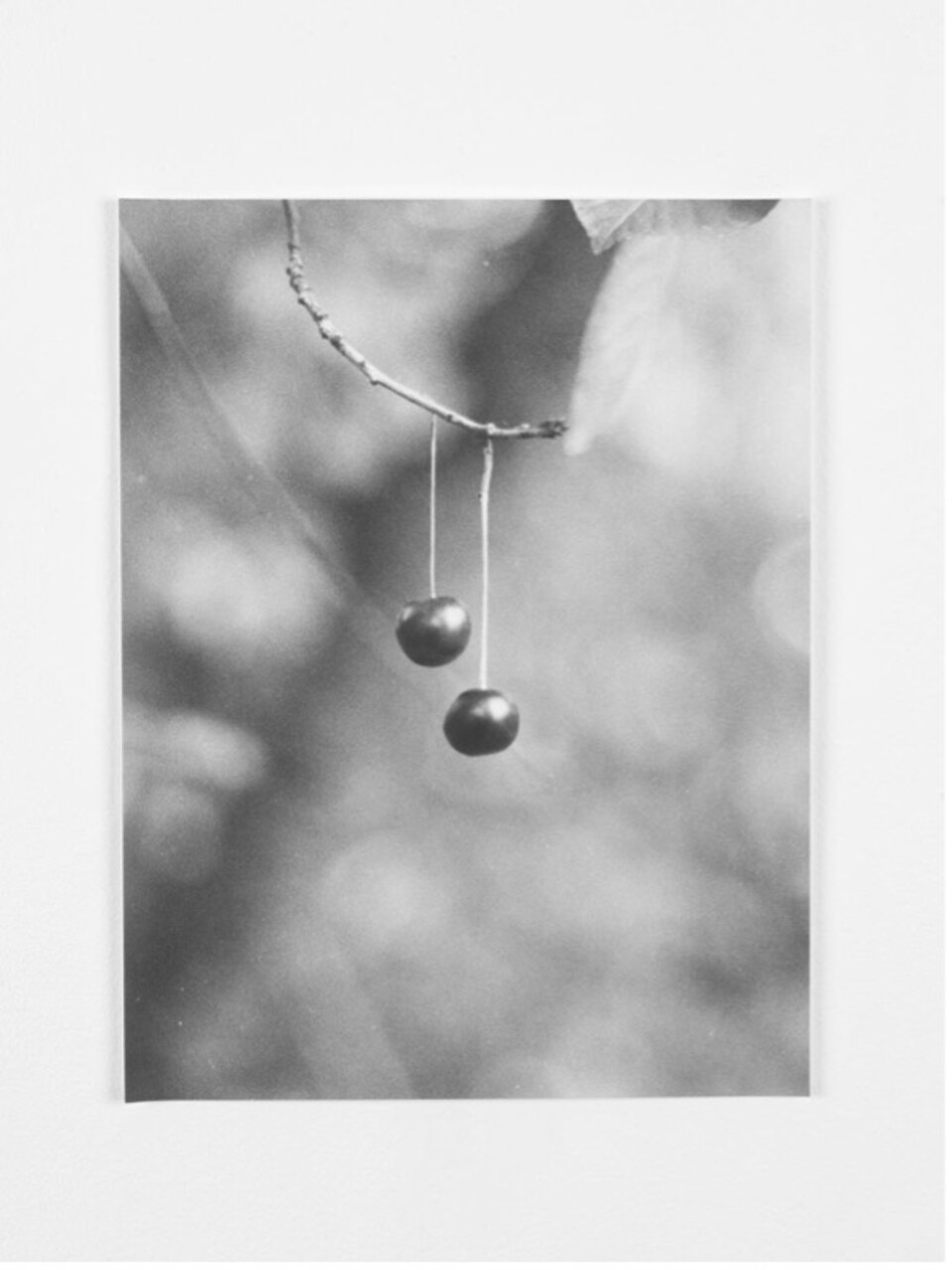

Jochen Lempert, Johannisbeeren, 2019, © Jochen Lempert/VG Bild-Kunst, Bonn 2022. Courtesy: BQ, Berlin, und ProjecteSD, Barcelona

Niemand ist gedankenloser als ein Lemming, hinterlistiger als eine Katze, sabbernder als ein Hund im August, stinkender als ein Ferkel, hysterischer als ein Pferd, idiotischer als eine Motte, schleimiger als eine Schnecke, giftiger als eine Viper, weniger phantasievoll als eine Ameise und weniger musikalisch als eine Nachtigall. Einfach ausgedrückt: Wir müssen diese und andere Tiere für das, was sie sind, lieben – oder, wenn das ganz und gar unmöglich ist, zumindest respektieren. 1

— Umberto Eco

Jochen Lemperts Fotografien beginnen mit einer Begegnung, dem Zusammentreffen realer oder künstlicher Darstellungen von Pflanzen und Tieren in städtischen oder ländlichen Umgebungen, Museumsausstellungen, wissenschaftlichen Büchern oder auf der Kleidung eines Passanten. Flora und Fauna in seinen Bildern scheinen zu interagieren, neigen sich zur Kamera oder verhalten sich völlig gleichgültig gegenüber seiner Anwesenheit. Diese Bilder haben Lempert Anerkennung als Künstler eingebracht, der sich für die Art und Weise interessiert, wie die Natur für uns gegenwärtig wird. Diese scheinbar unauffälligen Begegnungen des Alltags werden, sobald sie fotografiert sind, zu großartigen Trägern von Enthüllungen, die von der Darstellung der schelmischen Natur der Tiere bis hin zu den majestätischen Schatten reichen, die das von der Sonne geküsste Blätterwerk wirft. Lemperts Bilder haben eine Leichtigkeit, eine Nähe, die davon zeugt, dass er sich mit den kleinsten Insekten oder zerzausten Vögeln wohlfühlt, die uns Zugang zu ihrer Existenz gewähren. In seinem Werk werden Ähnlichkeiten zwischen Organismen, himmlischen oder irdischen Phänomenen mit emotionaler Intelligenz betrachtet und zum Ausgangspunkt für Bilder, welche die Verbundenheit der Natur offenbaren. Sein Interesse an wissenschaftlichen Disziplinen, insbesondere der Biologie und dem Verhalten von Tieren, schlägt sich in Bildern mit metaphorischem, assoziativem und politischem Scharfsinn nieder und ermöglicht, fast intim auf andere Arten zu blicken, mit denen wir das Leben auf diesem Planeten teilen.

Jochen Lempert, Installationansicht, Portikus, 2022, © Jochen Lempert/VG Bild-Kunst, Bonn 2022. Courtesy: der Künstler, BQ, Berlin, und ProjecteSD, Barcelona; Fotografie: Diana Pfammatter

Seit drei Jahrzehnten verfolgt Lempert mit bemerkenswerter Konsequenz und Einfallsreichtum den Grundgedanken, Bilder nur nach einem Prinzip der Notwendigkeit zu machen. Obwohl er dafür bekannt ist, stets eine Kamera in der Jackentasche zu tragen, findet der Akt des Bildermachens bei ihm erst lange nach dem ersten Klick des Auslösers statt. Der Großteil seiner Arbeiten entsteht nicht auf Kontaktbögen. Er wählt direkt von den Negativen aus, wobei er oft nur ein Drittel oder weniger der Bilder einer Rolle verwendet. Mit Hilfe von Arbeitsabzügen, die er im Format A5 oder kleiner anfertigt, mischt er verschiedene Varianten und studiert sie, bevor er sich auf eine bestimmte Größe, einen bestimmten Ausschnitt oder ein bestimmtes Licht festlegt. Eine Folge dieses akribischen Bearbeitungsprozesses ist, dass das Sehen selbst zum Gegenstand der Arbeit und zur Methode des Zeigens wird. Jedes von Lemperts Werken ist die Summe allmählicher Entscheidungen, die zur Entstehung eines Bildes führen. Seine Fotografien, in erster Linie Silbergelatineabzüge, werden von ihm in seinem Atelier in analogen Farbschemata von Grautönen auf mattem, strahlend weißem Barytpapier selbst entwickelt und bleiben ungerahmt, wenn sie an die Wand geklebt oder in Vitrinen ausgestellt werden. Ob für eine Ausstellung oder eine Publikation, Lempert zieht es vor, ältere und neuere Werke nahtlos zu kombinieren

und so ein Werk zu schaffen, das eng miteinander verknüpft ist, bewusst anachronistisch, und in welchem Entscheidungen über Paarungen und Gruppierungen durch einen relationalen Antrieb eingefügt und neu formuliert werden. Diese assoziative Herangehensweise an das Kunstwerk findet sich auch in den Titeln seiner Werke wieder, wobei er einzelne Substantive oder beschreibende Sätze bevorzugt, die der Betrachterin unnötige Ablenkungen ersparen sollen, um die Erfahrung vor dem Bild auf das zu beschränken, was der Künstler als etwas bezeichnet, „das man im Moment des Sehens stark spürt“ 2

Jochen Lempert, Schmetterlingshafte, 2019, © Jochen Lempert/VG Bild-Kunst, Bonn 2022. Courtesy: BQ, Berlin und ProjecteSD, Barcelona

Auf dem Spielfeld der zeitgenössischen Kunst ist Lempert ein begnadeter Außenseiter. Seit Anfang der 1990er Jahre stellte er seine Arbeiten in Köln und Hamburg aus, und abgesehen von gelegentlichen thematischen Gruppenausstellungen zirkulieren sie vor allem in den Sphären der Fotografie, wenn auch mit Argwohn hinsichtlich seines unkonventionellen Umgangs mit dem Medium. Sein gleichzeitiges Einbeziehen verschiedener fotografischer Verfahren, von der Augenblicklichkeit bis zur Inszenierung, die er durch die wiederkehrende Verwendung von Multiples in sequenzieller Reihenfolge miteinander in Einklang bringt, positioniert das Werk unabhängig von üblichen Kategorisierungen. Ein weiteres Kuriosum im Zusammenhang mit der öffentlichen Rezeption von Lemperts Praxis, und besonders in seiner Verwendung einer 35-mm-Kamera, ist die wiederholte Bezugnahme auf die wissenschaftlichen Qualifikationen des Künstlers. Sein Name wird in der Regel von Titeln begleitet, die ihm eine zusätzliche Ebene der Außergewöhnlichkeit verleihen: Biologe, Odonatologe, Entomologe oder Ornithologe. Es ist zwar kein Geheimnis, dass er von Zeit zu Zeit wissenschaftliche Berichte verfasst hat, doch wie weit diese Studien von seiner Arbeit entfernt sind, wird durch ihr völliges Fehlen in seinen Ausstellungen und Monografien bestätigt. Dass derartige Klassifizierungen für den Künstler von Belang sein könnten, ist eher unwahrscheinlich. Lempert interessiert sich wenig für nachweisbare Fakten und auch sein Arbeitsprozess wird nicht von festen Strukturen oder Theorien bestimmt, sondern ist ein offenes System, in dem, wie er bemerkte, „[d]ie Suche […] ein großer Teil des ganzen Projekts [ist]“ und in dem unbegrenzte Ergebnisse in jedem Schritt des Weges plausibel sind.3 In seiner fotografischen Arbeit schweigt Lempert aktiv zu den Naturwissenschaften. Anstatt seine wissenschaftlichen Kenntnisse auf das anzuwenden, was er fotografiert, lädt er visuell zur Bedeutungsfindung durch den Akt des Sehens ein – den Akt des Sehens von dem, was abgebildet ist und darauf wartet, sichtbar zu werden.

Ein weiterer auffälliger Aspekt innerhalb von Lemperts Praxis ist sein Atelier oder vielmehr dessen Wände, die eine große Anzahl kleinerer Hohlräume aufweisen, die von den Reißnägeln herrühren, die er zum Anheften von Arbeitsabzügen verwendet. Die in verschiedene Richtungen verlaufenden Spuren zeigen seine jahrzehntelange Suche nach einem Bild. Die Platzierung der Abzüge an der Wand wechselt zwischen Einzelfotografien, symmetrischen Gruppierungen, bei denen gleichgroße Abzüge zu Duetten, Quartetten oder zweigliedrigen Rastern mit nur wenigen Zentimetern Abstand gepaart werden, und asymmetrischen Paarungen, bei denen Abzüge unterschiedlichen Maßstabs im Dialog, jedoch im Abstand einer Armlänge zueinander platziert werden. Die verschiedenen Kombinationen und Konfigurationen, die im Atelier entstehen, beeinflussen die Improvisationen, die auf den Wänden der Ausstellungsräume umgesetzt werden. Aber dies ist nur ein Aspekt seiner Suche. Ein weiterer wichtiger Teil des Prozesses findet in der Dunkelkammer statt, bevor ein Abzug an die Wand kommt. Der Künstler hat es so erklärt: „Es geht eigentlich immer darum, anhand des Fotos etwas zu sehen oder auf dem Foto etwas zu sehen. Manchmal braucht man dazu mehrere Bilder, damit etwas zusammenkommt. Und manchmal reicht nur eins.“ 4

Jochen Lempert, Installationansicht, Portikus, 2022, © Jochen Lempert/VG Bild-Kunst, Bonn 2022. Courtesy: BQ, Berlin, und ProjecteSD, Barcelona; Fotografie: Diana Pfammatter

Wenn die Wand die Bühne ist, auf der Lempert probt, dann sind die kleinen Pappschachteln mit den Arbeitsabzügen, die in den Regalen stehen, das Casting. Hunderte von Abzügen in der Größe von Karteikarten sind in Sammlungen gruppiert, geordnet nach einzelnen Wörtern in deutscher Sprache, die eilig auf Notizzettel geschrieben wurden und zum Beispiel lauten: H2O, Pferde, nur Bienen, Tauben, Pflanzen, Himmel, Wind. Andere gehören eher zu metaphorischen Kategorien, die auf bestimmte Konstrukte anspielen, wie: Bildlogik, Symmetrie, Sinne und Gestalt. Lemperts Sammlung von Arbeitsabzügen funktioniert anders als ein Aufbewahrungsort; sie hat sich zu einem Lexikon entwickelt, das er verwendet, modifiziert und von dem er entlehnt, um das zu schaffen, was er „Konstellationen“ nennt, in denen die Art der Präsentation an einer Wand oder in einem ganzen Raum einen Dialog etabliert. Wenn die Arbeitsabzüge ihm Antworten auf die Frage geben, welches Bild behalten werden soll, erweitern die daraus resultierenden Gruppierungen die Bedeutungskonstruktion durch Gegenüberstellungen und Vergleiche. Lempert geht durch hypothetische Platzierungen intuitiv vor und unterscheidet die Bilder nach keinem vorgefassten Plan. Daher sind alle Szenarien provisorisch, außerhalb der Chronologie stehend und der schnellen Überraschung einer Erscheinung unterworfen. Auch wenn es Paare gibt, die sich durch seine Improvisationen ergeben, ist jede seiner Installationen ortsspezifisch, d. h. vor Ort inszeniert und darauf ausgerichtet, Verständnis gerade für ihre flüchtige und austauschbare Bedeutung zu erzeugen, die permanent gegenwärtig ist.

Im Zentrum von Lemperts Arbeit steht eine radikale Ökologie, die durch eine Praxis des Verstandes, der Hände und der Augen gekennzeichnet ist. Durch die Verwendung von Bildern, bei denen die Welt kein Ort ist, den es zu erfassen gilt, sondern ein Terrain der Korrespondenz, macht er Begegnungen mit der Natur und nicht-menschlichen Wesen sichtbar, bei denen eine Übertragung und Koexistenz stattfinden. Lemperts Annäherung an die Natur aus furchtloser Nähe ist herzlich und respektvoll, doch vor allem einfühlsam. Seine Bilder lehren uns nicht, was wir betrachten sollen, sondern wie wir die Arten, mit denen wir auf diesem Planeten zusammenleben, sehen können. Seine Interaktion mit der Umgebung spiegelt sich auch in seiner Suche nach Beziehungen in den Bildern wider. Für Lempert ersetzt die Fotografie die Erfahrung der Natur nicht unbedingt als Natur in Abwesenheit, sondern visualisiert sie als Präsenz. Unsere Wahrnehmung konvergiert mit Lemperts intimer Nähe zu seinen Motiven, wenn wir uns ihm in der Bejahung der Würde aller Lebewesen anschließen. Seine sich überschneidenden Interessen in Kunst und Wissenschaft konvergieren in seinem Werk als Darstellungen, die von der Welt, die wir bewohnen, nicht getrennt sind, sondern eher zu ihr gehören, so dass die Fotografie als Blätterwerk der menschlichen Erfahrung erscheint.

Aus dem Englischen übersetzt von Holger J. Jakob

Im Rahmen der Ausstellung Pierre Verger in Suriname lädt Willem de Rooij die Künstler*innen Razia Barsatie, Ansuya Blom, Ruben Cabenda und Xavier Robles de Medina ein, ihre Werke auf der Portikus-Website zu zeigen. Das Programm Flux und Reflux – A Selection of Moving Images stellt vier zeitgenössische Künstler*innen vor, die einen Bezug zu Surinam haben. Die Videoarbeiten werden jeweils für zwei Wochen online verfügbar sein:

24.06.–07.07.2021

Ansuya Blom, SPELL, 2012, 6'38

SPELL ist ein Kurzfilm, der die Gedanken eines Mannes in einem Zustand der Unwirklichkeit dokumentiert. Klänge dringen in seine Gedanken ein, werden verstärkt und vermischen sich mit Assoziationen aus seiner Vergangenheit. In dieser Zwischenwelt versucht er, wieder Halt zu finden, sinniert über frühe Anfänge und verspottet gleichzeitig seinen eigenen Zustand, die Sinnlosigkeit des Handelns und die Rituale des täglichen Daseins.

Die Bilder für diesen Film wurden im Haus von Theo Van Doesburg in Meudon, Frankreich, während einer Residenz in den Jahren 2010–2011 fotografiert. Die Worte von Franz Kafka sprechen für sich und es war ihre seltsame Mischung aus Humor und Verzweiflung, die mich angezogen hat. (Ansuya Blom)

Ansuya Blom (*1956 in Groningen) lebt in Amsterdam. Sie studierte an der Königlichen Kunstakademie in Den Haag und den Ateliers '63 in Haarlem. Blom arbeitet seit den späten 70er Jahren in verschiedenen Kunstformen, darunter Zeichnung, Malerei, Fotografie, Film, Text, Collage und Skulptur. Im Jahr 1981 erhielt sie den niederländischen Königlichen Preis für moderne Malerei. Ihre Filme wurden auf dem Internationalen Filmfestival Rotterdam, den Rencontres Internationales Paris-Berlin, dem IDFA Amsterdam und im Museum of Modern Art, New York, gezeigt. Ihre Arbeiten befinden sich in den Sammlungen von Museen, darunter das EYE Filmmuseum, Tate Modern, Stedelijk Museum und das Museum Boijmans Van Beuningen. Zu ihren Einzelausstellungen gehören das Camden Arts Centre in London, die Douglas Hyde Gallery in Dublin, das Stedelijk Museum in Amsterdam und das Casco Art Institute in Utrecht. Im Jahr 2020 wurde sie mit dem Dr. A.H. Heineken Preis für Kunst ausgezeichnet.

Blom hat außerdem einen Master-Abschluss in Psychoanalyse von der Middlesex University in London und ist assoziiertes Mitglied des Centre for Freudian Analysis and Research in London. Sie ist Beraterin an der Rijksakademie in Amsterdam und war 2019 als Gastberaterin an Kunstinstitutionen in Großbritannien, Südkorea, Surinam und Indonesien. Sie hat öffentliche Vorträge und Interviews gehalten, zuletzt an der Nola Hatterman Art Academy in Surinam, dem EYE Film Museum, dem Casco Art Institute und De Appel.

Bevorstehende Künstler*innen in der Programmreihe:

01.07.–15.07.2021

Razia Barsatie

Im Rahmen der Ausstellung Pierre Verger in Suriname lädt Willem de Rooij die Künstler*innen Razia Barsatie, Ansuya Blom, Ruben Cabenda und Xavier Robles de Medina ein, ihre Werke auf der Portikus-Website zu zeigen. Das Programm Flux und Reflux – A Selection of Moving Images stellt vier zeitgenössische Künstler*innen vor, die einen Bezug zu Surinam haben. Die Videoarbeiten werden jeweils für zwei Wochen online verfügbar sein:

10.06.2021–24.06.2021

Xavier Robles de Medina

Ai Sranang, 2017

Musik: Lieve Hugo, „Oeng Booi" und „Blaka Rosoe"

Laut dem Transnational Decolonial Institute befürwortet Dekolonialität Interkulturalität, „die Feier des Zusammenseins von Grenzbewohnern in und jenseits der Grenze“.

Ambivalenz ist das wahre Gefühl der „Diaspora" - so sehr wir es auch hassen, es zuzugeben, wir lieben das Gefühl, anerkannt zu werden, nicht als Berühmtheiten, sondern als Teil einer „Abstammung", als erweiterte Familie. Jill Casid schreibt, dass „während Diaspora seit dem neunzehnten Jahrhundert verwendet wird, um sich speziell auf die Zerstreuung eines Volkes zu beziehen, das man sich als Stamm oder Familieneinheit vorstellt, bedeutet Diaspora auch die Verstreuung von Samen".

Auch Stuart Hall hat den Begriff hinterfragt und festgestellt, dass seine Bedeutung in kolonial konstruierten Binaritäten verwurzelt ist, von „Original" und „Kopie" und von „innen" und „außen". Es ist bezeichnend, dass unsere nationale Blume, die Fajalobi, erst kürzlich aus Indien eingepflanzt wurde.

(Auszüge aus Xavier Robles de Medinas Essay „Preface")

Ai Sranang ist ein kurzer Montagefilm, der die surinamesische Geschichte und Politik seit der Unabhängigkeit von den Niederlanden im Jahr 1975 untersucht. Durch seine Fragmentierung spielt die Montage auf die Komplexität der Diaspora an, wie sie im Verhältnis zur Identität steht. Die Tropen des Dazwischen-Seins und des Reisens sind eine Erweiterung dieser Metapher, erinnern jedoch zugleich an Vorstellungen von Führung und Regierung. Das Bild eines „Swinger"-Busses, der von einem rücksichtslosen Fahrer völlig aus dem Ruder gefahren wird, erweitert seinen metaphorischen Raum über den surinamesischen Kontext hinaus auf die Ereignisse, die eine globale neoliberale Ära bestimmt haben. Xavier Robles de Medina hat eine umfangreiche Sammlung von vorgefundenen Bildern aufgebaut, die für seine künstlerische Praxis von zentraler Bedeutung ist, da er sich diese aneignet, sie bearbeitet, neu kontextualisiert und transformiert

Xavier Robles de Medina (*1990 in Paramaribo) ist ein in Berlin lebender bildender Künstler. Er machte seinen Abschluss an der Goldsmiths, University of London. 2015 wurde er für den Prix de Rome Visual Arts in den Niederlanden nominiert und stand auf der Shortlist für den Dutch Royal Award for Modern Painting. Zu seinen jüngsten Einzelausstellungen zählen SCAD Museum of Art, Savannah; Another Mobile Gallery, Bukarest; Praz-Delavallade, Los Angeles und Paris; Readytex Art Gallery. Paramaribo und Catinca Tabacaru Gallery, New York. Xavier Robles de Medina wurde ausgewählt, um an der 14. Dakar Biennale in Senegal im Jahr 2022 teilzunehmen.

Bild: Sascia Reibel

Website: http://xavierroblesdemedina.com

Bevorstehende Künstler*innen in der Programmreihe:

17.06.–01.07.2021

Ruben Cabenda

24.06.–08.07.2021

Ansuya Blom

01.07.–15.07.2021

Razia Barsatie

Für Cashmere Radio sprach Hajra Waheed mit Reece Cox über ihre Arbeit HUM, die vom 11.07. bis zum 06.09.2020 im Portikus zu sehen und hören war.

Die Folge von INFO Unltd ermöglicht, tief in Hajra Waheeds Klangarbeit HUM einzutauchen. HUM erforscht die Geschichte des akustischen Widerstands in Süd- und Westasien und Nordafrika während des letzten halben Jahrhunderts und zeigt Momente, in denen Klang und Stimme unterdrückte Völker und Bewegungen über Geografien und Generationen hinweg vereint haben.

Link zu Hajra Waheed über HUM und abolitionistische Methoden des Zuhörens

Anlässlich Arin Rungjangs Ausstellung Bengawan Solo im Portikus spricht Paula Kommoss im Interview mit dem Künstler über die Entstehung des Werkes und die Bedeutung des Flusses Bengawan Solo.

PK: What really interests me, first of all, is how did you come to find the singer for your work Bengawan Solo?

AR: A while ago, I was in Yogyakarta [in Indonesia] and had started to do research on Diponegoro, the priest to the Sultan of Yogya who is depicted in a painting by Raden Saleh. Raden Saleh was an Indonesian painter who fled from the country because of political aggression between the Dutch administration and indigenous Indonesian monarchy during the mid-19thcentury. Saleh went on to study Western painting, and his style was inspired by Delacroix, for example, which you can see in his compositions, use of lighting and so on.

Of course, all of this has been studied, and here I was wandering around in all this history about Yogyakarta and Indonesia in general, and I was also looking at the Chinese communist movement in Indonesia and so on. So, I had done all this research, and then I kept thinking about my relationship to Indonesia in general, which is always my starting point to making work. But I couldn’t find a very real connection to this material, except with the song ‘Bengawan Solo’, which I began to see would be my point of departure.

The first time I heard ‘Bengawan Solo’, I thought it was a Chinese song because I didn’t realise it hadn’t been written by the Chinese woman who sang it in 1960s. In a sense I had taken the Indonesian away in my mind. The song was really important personally because it was connected to a time in which I was questioning my sexuality, I was gay, I was not that gay, I didn't know what I was. I fell in love with a guy because of this song – it was a very romantic period for me.

I had the song in my mind for a very, very long time – stored in some part of my brain and my memory and then, even before I came to Indonesia, I discovered that the song was not by the Chinese woman after all, but that it was an Indonesian guy who wrote it in the 1940s, when he was only 19 years old. He had quit school and was working in a Kroncong band, the traditional Indonesian band that you can see in the video. And so, he created ‘Bengawan Solo’, which became incredibly popular. When Indonesia came under Japanese occupation [during the second World War], two years later, the song spread throughout Japan. There was a Dutch woman who was born in Indonesia but grew up in a Japanese internment camp, and she knew the song because it was played by the Japanese. It became stuck in her memory too, and so she sung a version of it as a teenager in the 1960s, which became really popular in Singapore and in other parts of Asia. So that was the song, and all these stories that are part of it became part of my knowledge, too.

I then got to know Rochelle – who sings this version of ‘Bengawan Solo’ – through a mutual friend. At that time, I was looking for someone who could imbue the song with more meaning beyond my own personal memories, and to share the song and its resonance with that person. So, my friend introduced me to Rochelle, a singer in a Kroncong band. Before we met, I didn’t know that Rochelle was the daughter of Lendra, a very important poet, or that her mother was a Princess, one of the daughters of the Sultan of Yogya. I was just looking for a singer who could deliver this song and share in its meanings. We met and got to know each other, and I learnt about her personal memories and history and so on, and it was so great – that there was this connection that I didn’t expect to find. I mean, I guess because things are always in circulation, things are always just there, even if it’s happening through different times. And so, the work is also about these layers of histories and memories and what we couldn’t foresee.

Actually, I didn’t need to put all that information onto the table in the show, it was just a way to display my research. For me, it’s enough to look at Rochelle singing that song and think of all these things that were happening before, before the song became so evocative for me. Like the Chinese using the river as a way to transport dead bodies during the Communist regime, and also Mushagra, Diponegoro, Raden Saleh’s painting, and all of these narratives that were in circulation through history, through art, and through memories – that’s what I think is so rich and thought-provoking.

PK: And the great thing is that all of these stories are brought together through the song ‘Bengawan Solo’, which tells the story of the legendary Solo River in Java, the island’s longest, in a really poetic way. The river is both the song’s main narrative, flowing from mountains to the sea, but also its title. So, on the one hand the lyrics lay out this seemingly simple story, but on the other, there are all these layers of narratives that you have just described: that the song comes historical connotations of the Japanese occupation, and something you mentioned earlier, that during the Communist regime, the bodies of those murdered by the state were washed by the same river. These stories are often violent but the song is beautiful, and whether you speak the language, or you don’t, a song is always a way to reach out to people.

AR: Yes, and so much spirit…

PK: …and to trigger emotion in a way.

AR: Yes, and once the work was done and shown, it was not just about me and Rochelle anymore. Like my story might be a silly one to share with the song but Rochelle’s is really rich, and also, I like to think about those people who might say “I remember this song”, and can share their own memories as well. I like what you just said about even someone who had never heard the song before, being able to access it through the narrative. So, it means that it is not just the song that evokes emotion and opens people’s hearts and feelings...

PK: Yes, and also because the song plays in a loop throughout the work, you sit there and you start reading the story as it unfolds, but the music keeps repeating over and over. As a viewer, you add all these layers on top of the music; it’s a nice way to make the song richer for everybody. And actually, I heard the song for the first time in the film In The Mood of Love (2000) but of course I didn't know anything about it then.

AR: I have used two versions of the song in my work – the version from In the Mood for Loveand the version that speaks to my experience as a gay man, which is the original recording of ‘Bengawan Solo’. Actually, [in that film] they made it into a love song. I think the film is very poignant, every time I watch it, it always gives me tears because it’s such a symbol really, about the people who lived there peacefully, and then it becomes kind of actively related with other knowledge – a cruelty of the world and colonization and so on. The land has been there for thousands and thousands of years, and on it people live and die, live and die, live and die, and they leave traces of their memories in the land and for me it’s beautiful.

PK: Yes, I think so too, and you are opening up with this really personal story, which in a way makes you vulnerable. And this is a starting point that I appreciate a lot, explaining how you discovered that you’re gay and so on, and how you become conscious of this through the romance that this song embodies for you, which adds such an emotional layer to it.

AR: And that works because I made the work specifically for Indonesia, and because if you’re gay in a Muslim country, it is very difficult, and I had a very difficult life. To share the work as an Indonesian gay Muslim was to give those feelings space, and I wanted to show the audience that they could maybe share in this level of intimacy between myself as an artist and them as the audience, through the song.

PK: You’re making it possible to expand this song, which is from Indonesia and everybody there will have their own personal connotations of it. But through opening it up and to align it with love as well is expanding the context of the song once more.

AR: It’s not only about being gay as well, I mean love as it is for all human beings…

PK: And acceptance, in a way.

AR: Like when Rochelle talks about Gusta – “Gusta is the almighty”, and Gusta doesn’t have gender – Gusta could be anything.

PK: Especially when Rochelle talks about her father, and how when he got older his ego wasn’t in the way anymore. I found that really interesting, because one could argue that when people are strongly against something, or stuck in their ways, it’s mostly because their pride is in their way. Whereas in your work ‘Bengawan Solo’, there are two narratives woven into each other and also visually, you’re surrounded by a kind of orchestra – as a viewer you feel as if you are almost facing a community.

AR: Yeah, it’s not a movie – I mean, it works in the way that we are using this type of virtual immersion to convince people, so it’s like the narrative is going on inside someone’s head.

PK: Yes, and I’m happy we get to see it here in Frankfurt. Songs are good tools to get people’s attention.

AR: It’s really that simple, yes? Because I have been working with moving image for many years and it was always different from recreating an event as a film, because it’s about how to transform it – because I always think that nothing can replace reality, and once the moment has passed and you want to go back to it, it will already have layers that weren’t there before. But I have been thinking about how to make such a recreation into something more transparent, and so for me music is about representing reality in a different way. In one sense, music is just music, but as with this song – it was created in 1940s and already had all these historical resonances, and so all these years later it is not just about the original song itself but all the layers of the spheres that the song has passed through. I think that’s enough – Bengawan Solo has its own content and to allow this content to appear in the current contemporary moment, I think this is really important.

PK: What I also like, is when you first sit down in front of the work, in a way you just read the texts. Yes, you encounter these different musicians and the singer, but for me it was kind of like going on a story ride, you know? Because as you describe the river and what happened, it’s like this storytelling moment that transforms the viewer into a child that listens and soaks everything up and from there you go on throughout the work. And somehow the story isn’t closed, which is really nice.

AR: Yeah. That’s great. I’m planning to do a new work in Berlin next year and I hope to add some other pieces.

PK: That sounds really interesting.

AR: And you know, I wasn’t quite sure about my way of making work. I mean, as a person growing up in Thailand, in that region the majority of our knowledge is not that strong, so to speak, it’s not that constructed like in Western countries. I liked conceptual work when I was young, I found it really thoughtful, but I mean we weren’t really into nature. And also, in our culture we never separate body and soul, body and spirit. A person is never separate from God. It was almost like Joseph Beuys but it was not this constructed idea. It was just in the nature of the people who lived there. It’s both a bad thing and a good thing. The bad thing was people prayed to the tree for good luck and so many outside people said that this is so Barbarian or something, but still others have attached themselves to nature, and for them they will never separate themselves from the earth, from the trees, from the river. Deep down they believe that one day they will go back to the river, to the earth, to the trees again and I have never disregarded this. I think this is how we communicate with things and a vantage point I could appreciate. I mean, not just to treat reality as a source material to reproduce in art.

PK: That adds another dimension to the river in your work, because the river is symbolic of an eternity, but I think besides it being, you know, old-fashioned to prey to a tree, it still shows a kind of respect for nature and its power when you’re surrounded by it.

AR: There’s also one poem by an Indonesian poet, which is about a person that wants to walk across the river and he is hesitating because he sees his relative’s spirit fill up that water and he cannot step into the river because of his ancestor.

PK: There is so much additional information for your work.

AR: Because the process is so complex, all the information, research, and so on. My work that was at documenta 14 246247596248914102516 … And then there were none(2017) too – that one was super rich too, so much information – this, this, this – we have tons of information…

Seit jeher gilt es als eine der wichtigsten Aufgaben der Menschen Wissen zu sichern. Dies geschieht nicht nur mithilfe mündlicher Überlieferungen an nachfolgende Generationen, sondern allem voran durch Gedächtnisinstitutionen. Unter diesem Sammelbegriff vereinigen sich all jene Einrichtungen, deren Ziel es ist, Wissen zu bewahren und zu vermitteln. Denkt man hierbei zunächst an Bibliotheken und Archive, so zählt das Museum ebenfalls dazu. Es handelt sich hierbei um Orte, die Zeitzeugnisse verwalten und gerade das zu schützen versuchen, wodurch sich die Identität einer Gesellschaft konstituiert: ihr kulturelles Erbe.

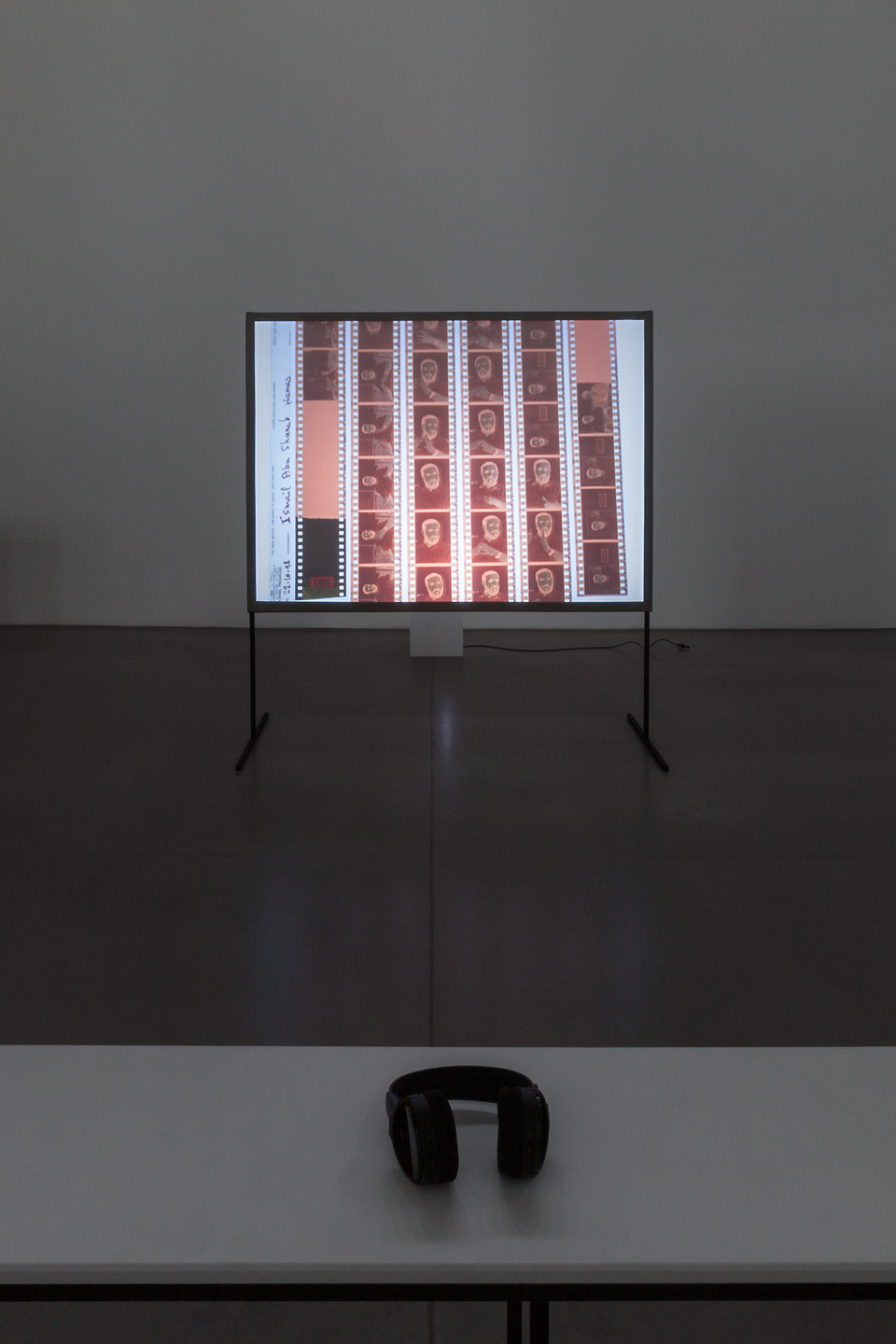

Sirah Foighel Brutman & Eitan Efrat, Printed Matter, Ausstellungansicht, Slide show, 29.04.–11.06.2017, Portikus. Foto: Helena Schlichting.

All diese Institutionen leisten ihren Anteil daran, dass wir nicht vergessen. Sie funktionieren in der Tat wie ein kollektives Gedächtnis. Doch ähnlich dem individuellen, persönlichen Gedächtnis gibt es Ereignisse, an die man gerne und stolz zurückdenkt und Begebenheiten, die unangenehm sind und deswegen in Vergessenheit geraten. Die Psychoanalyse bezeichnet diesen Prozess als Verdrängung. Während beim gewöhnlichen Vergessen unbewusst irrelevante Informationen zugunsten wichtiger gespeichert werden, werden beim Verdrängen Inhalte bewusst von der Erinnerung ausgeschlossen, um unangenehme Emotionen zu vermeiden. Die Verdrängung ist somit ein natürlicher Abwehrmechanismus, um sich selbst zu schützen. Doch was geschieht, wenn Gedächtnisinstitutionen ebenfalls von dieser Strategie Gebrauch machen? Wenn gerade jene Institutionen unbequeme Wahrheiten verdrängen, die doch als Wahrheitsgarant schlechthin gelten?

Michel Foucault nahm dem Archiv Ende der 1960er Jahre seine Unschuld. Er wies darauf hin, dass an diesem Ort keine Wahrheiten gesammelt, sondern erst konstruiert werden. Unter dem Deckmantel der Objektivität werden Tatsachen erst in solche produziert, indem jedes archivierte Dokument eine Vielzahl weiterer impliziert, die nicht in die Selektion aufgenommen worden sind. 1 Dienen Institutionen wie Archive und Museen dazu, Geschichte wie Gegenwart zu verwalten, muss sich bewusst gemacht werden, dass Machtstrukturen innerhalb dieser Institutionen letztlich dafür verantwortlich sind, welche Inhalte das Prädikat wertvoll erhalten und welche ins kulturelle Unterbewusstsein gedrängt werden. Das kulturelle Gedächtnis ist damit nicht mehr als ein Kanon.

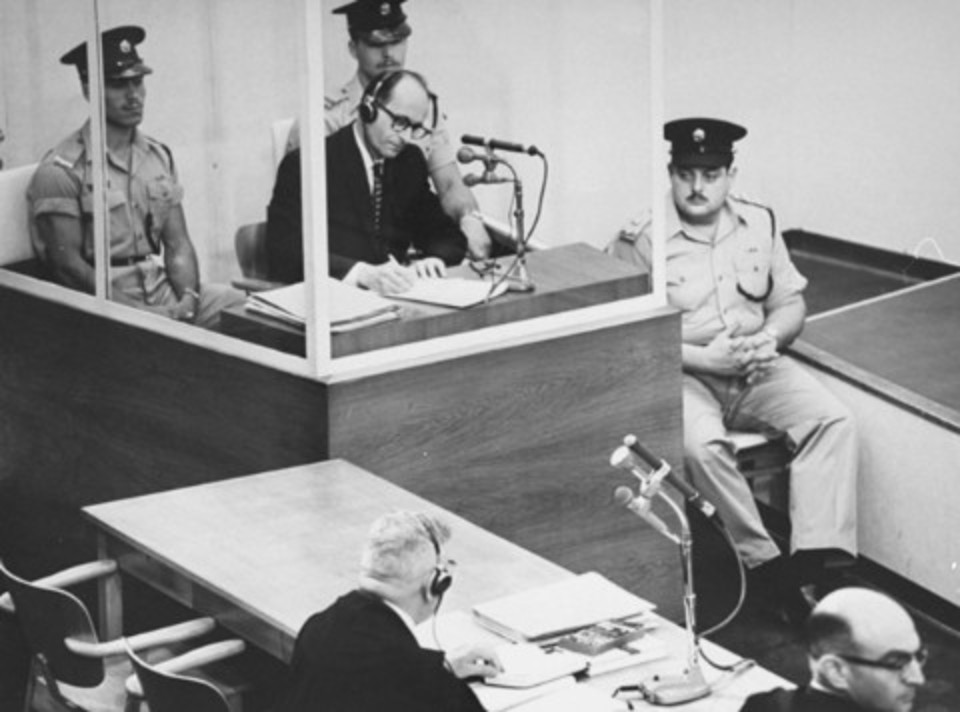

Sirah Foighel Brutman & Eitan Efrat, Printed Matter (Still), 2011.

Wer sich in diesen einschreibt, wird nicht in Vergessenheit geraten. An ihn wird sich erinnert. Genauso wie sich Hanne Foighel an ihren Lebenspartner André Brutmann erinnert. In der Videoarbeit Printed Matter (2011) von Sirah Foighel Brutmann und Eitan Efrats werden Kontaktabzüge auf einen Leuchtkasten gelegt während eine freundliche Frauenstimme die Negative kommentiert. Das Bildmaterial stammt von dem Vater der Künstlerin, die Stimme gehört ihrer Mutter. André Brutmann war bis zu seinem Tod im Jahre 2002 ein gefragter Pressefotograf, der insbesondere den Israel-Palästina-Konflikt über Jahrzehnte mit seiner Kamera begleitete. Doch die Kontaktabzüge zeigen nicht nur Bilder von verlassenen Städten und Aufständen, sondern auch seine Familie. Brutmanns Archiv ist nicht nur des eines Fotografens, sondern auch eines Vaters. Auf der gleichen Filmrolle können sich Bilder von Staatsoberhäuptern, von Beerdigungen, aber auch von Kindergeburtstagen finden lassen. Während die Mutter der Künstlerin beim Betrachten der Familienfotos meist nostalgisch wird und Bilder von sich im Badeanzug mit einem lachenden „this doesn’t belong here at all“ kommentiert, senkt sich ihre Stimme oftmals beim Anblick der Fotografien, die Brutmann für die Öffentlichkeit gemacht hat.

Diesen Fotografien wohnt ein Unbehagen bei. Die Erinnerung an diese Momente erzeugen Stille. Die Art wie Foighel über die Bilder spricht, scheint nicht nur Auskunft über die Vergangenheit zu geben, sondern auch über die Gegenwart. Die Erinnerungen an die politischen Konflikte in den 90er Jahren scheinen sich gerade deswegen meist in Stille aufzulösen, da auch noch heute keine Lösung für diese in Sicht ist. Vielmehr scheinen die Fotografien eine historische Erzählung unserer Gegenwart zu sein, indem sie den Betrachter an Konflikte erinnern, deren Spuren noch heute sichtbar sind.

„Die Photographie sagt (zwangsläufig) nichts über das, was nicht mehr ist, sondern nur mit Sicherheit etwa über das, was gewesen ist. Beim Anblick eines Photos schlägt das Bewußtsein nicht unbedingt den nostalgischen Weg der Erinnerung ein (…), sondern den Weg der Gewissheit: das Wesen der Photographie besteht in der Bestätigung dessen, was sie wiedergibt.“2 Roland Barthes sieht in der Fotografie nur das Abbild einer bereits geschehenen Gegenwart, die nichts über ein davor oder danach aussagen kann. In gleicher Weise scheinen auch Sirah Foighel Brutmann und Eitan Efrat mit „Printed Matter“ zu argumentieren, indem sie eben nicht nur visuelles Material zeigen, sondern es auf der auditiven Ebene von einer Zeitzeugin kommentieren und reflektieren lassen. Sie schreiben somit das Archiv André Brutmanns in die Gegenwart ein, anstatt es in der Vergangenheit verharren zu lassen.

Sirah Foighel Brutman & Eitan Efrat, Printed Matter (Ausschnitt), 2011.

Doch anders als die Fotografie, ist das Gedächtnis lückenhaft. Es bleibt ein Fragment, welches sich nie zu einem Gesamtbild zusammenfügen lässt.3 Das Gedächtnis kann Daten durcheinanderbringen, Orte und Menschen miteinander verwechseln. Es kann sich nur an Bedeutsames erinnern und selbst das kann erneut in Vergessenheit geraten. Darüber hinaus kann es verdrängen. Aus diesem Grund ist es gerade das Zusammenspiel von Zeugnis und Zeuge, welches überhaupt Bedeutung generieren kann. Aus dieser Verbindung kann überhaupt das vorhergehen, was wir als Wahrheit bezeichnen und selbst dann gilt es stets diese zu überprüfen.

Die 1960er Jahre waren für die bildende Kunst in vielfältiger Weise revolutionär und wegweisend. Es verwundert daher nicht, dass die Verwendung vieler bis dato ungewöhnlicher Werkstoffe im Arbeitsprozess von Künstlern gerade in diesem Jahrzehnt ihren Ursprung oder einen enormen Aufschwung fand. Künstlerische Grenzen verschwanden bzw. wurden neu ausgelotet und Materialien wie Textilien entwickelten sich alsbald zu „autonomen künstlerischen Werkstoffen“. 1

Einer der bekanntesten Wegbereiter für diese Entwicklung ist sicherlich der deutsche Künstler Joseph Beuys, der nicht zuletzt mit einem Fokus auf die Materialien Filz und Fett internationales Renommee erwarb. Auch Beuys amerikanischer Kollege Robert Morris ist bekannt für seine Arbeiten mit Filz, obgleich sich die Intentionen der beiden Künstler hinter der Arbeit mit dem Material stark unterschieden.

Dass Textilien in der Kunst zuvor ziemlich lange eine eher marginale Rolle spielten, lässt sich aber auch aus technologischer Sicht erklären. Letzten Endes benötigte es erst einen bestimmten Maschinentypus, um großformatige Ornamente und komplizierte Textilentwürfe weben zu können. Zwar hatte Joseph-Marie Jacquard (1752 – 1834) seinen berühmten Webstuhl bereits 1801 erstmalig vorgeführt, dennoch war diese Technik lange Zeit nicht jedermann frei zugänglich oder horrend teuer und so war es auch für Künstler schwierig, bestimmte Stoffe überhaupt zu produzieren.

Jacquard-Webstühle zeichnen sich vor allem dadurch aus, dass es die ersten ihrer Art waren, die auf Basis von Lochkarten webten und somit auch komplizierte Muster ermöglichen. Pro Schuss lässt sich so jeder Kettenfaden am Webstuhl einzeln oder in einer kleinen Gruppe bedienen, was bei früheren mechanischen Modellen unmöglich war. Dass diese Methodik auch heute noch eine Relevanz im künstlerischen Herstellungsprozess besitzt, zeigte die Arbeit „Acquired Nationalities“ von Rosella Biscotti in der Ausstellung „House of Commons“ im Portikus.

Jacquard Webstuhl, gefilmt im Paisley Museum (© National Museums Scotland)

Als Teil der Serie „10 x 10“ konzipiert, arbeitet Biscotti mit den demographischen Daten der belgischen Volkszählung von 2001 und dem Nationalregister (1. Januar 2006), transformiert bzw. modelliert diese mit Hilfe von programmierten Excel-Kalkulationsmodellen, um sie schließlich mit einer computergesteuerten Jacquard-Maschine auf Textil zu visualisieren. Inhaltlich interessiert sich die Künstlerin dabei vor allem für das Spannungsgefüge zwischen dem Individuum in der Gesellschaft und einer statistischen Struktur, welche zur vermeintlich objektiven Beschreibung der Selbigen in politischen Institutionen als unerlässlich gilt. Das Ergebnis ist eine hochspannende Wechselwirkung aus demographischen Daten, Ihrer Verarbeitung und einer Visualisierung in 25 verschiedenen Grautönen auf Textil.

Rossella Biscotti, Aquired Nationalities, 2014, KADIST Sammlung, Ausstellungsansicht, House of Commons, 03.12.2016–29.01.2017, Portikus, Frankfurt/Main, Foto: Helena Schlichting

Neben der Arbeit von Rosella Biscotti zeigten aber auch andere Frankfurter Ausstellungen in jüngerer Zeit Werke mit einem Fokus auf Textilien. Ein Bespiel sind die großen gewebten Bilder der Serie „weavings“ (2011 – 2014) von Willem de Rooij in der Ausstellung „Willem de Rooij. Entitled“ im Museum für Moderne Kunst - MMK 2. De Rooij lässt die Werke seit 2009 allesamt in der Handweberei „Henni Jaensch-Zeymer“ in der Nähe von Berlin produzieren. Die Maße der Arbeiten sind dabei stets direkt von den Möglichkeiten der Webstühle und ihrer Techniken abgeleitet. Der Künstler vergleicht hier die Kreuzung von Fäden, die in zwei verschiedene Richtungen laufen, mit Begriffen wie Opposition, Kontrast, Übergang und Nuance. Manche der daraus entstehenden Gewebe erinnern zunächst stark an monochrome Malereien, bei genauerer Betrachtung offenbaren jedoch auch die vermeintlich einfarbigen Gewebe mindestens zwei Farbnuancen.

Willem de Rooij, Taping Precognitive Tribes, 2012 , Courtesy: Friedrich Christian Flick, Foto: Axel Schnider, Quelle: Mousse Magazine)

Ebenso beschäftigt sich der in Frankfurt lebende und arbeitende Künstler Thomas Bayrle mit Textilien, genau genommen mit ornamentalen Bildern und dem Prinzip des Seriellen. Mit einem Augenmerk auf Motive aus der Popkultur interessiert sich Bayrle, der einst selbst eine Ausbildung zum Weber absolvierte, vor allem für „das Verhältnis vom einzelnen Faden zum Gesamtstoff“2 und vergleicht dieses Gefüge mit der Beziehung des menschlichen Individuums mit dem Kollektiv bzw. der Gesellschaft. Ferner bewies der Künstler aber auch schon sein Können in der angewandten Kunst, wie es beispielsweise seine Entwürfe für das weltberühmte Modelabel „Clemens en August“ zeigen, welche 2008 auch im Zuge einer ihm gewidmeten Retrospektive in der Galerie Francesca Pia zu sehen waren.

Thomas Bayrle, All-in-One, Ausstellungsansicht, WIELS Contemporary Art Centre, 09.02 – 12.05.2013, Brüssel, 2013. Quelle: WIELS

Es zeigt sich, dass textile Arbeiten weder oberflächlich sind, wie es eine Assoziation mit der Modewelt vielleicht suggerieren könnte, noch eine profane Handwerkskunst darstellen. Vielmehr beweist nicht zuletzt schon die Komplexität der verschiedenen Materialien, dass Textil ein ideales Medium ist, um sowohl individuelle Geschichten als auch gesellschaftliche Zusammenhänge zu beschreiben oder beiden Themen sogar zu verweben.

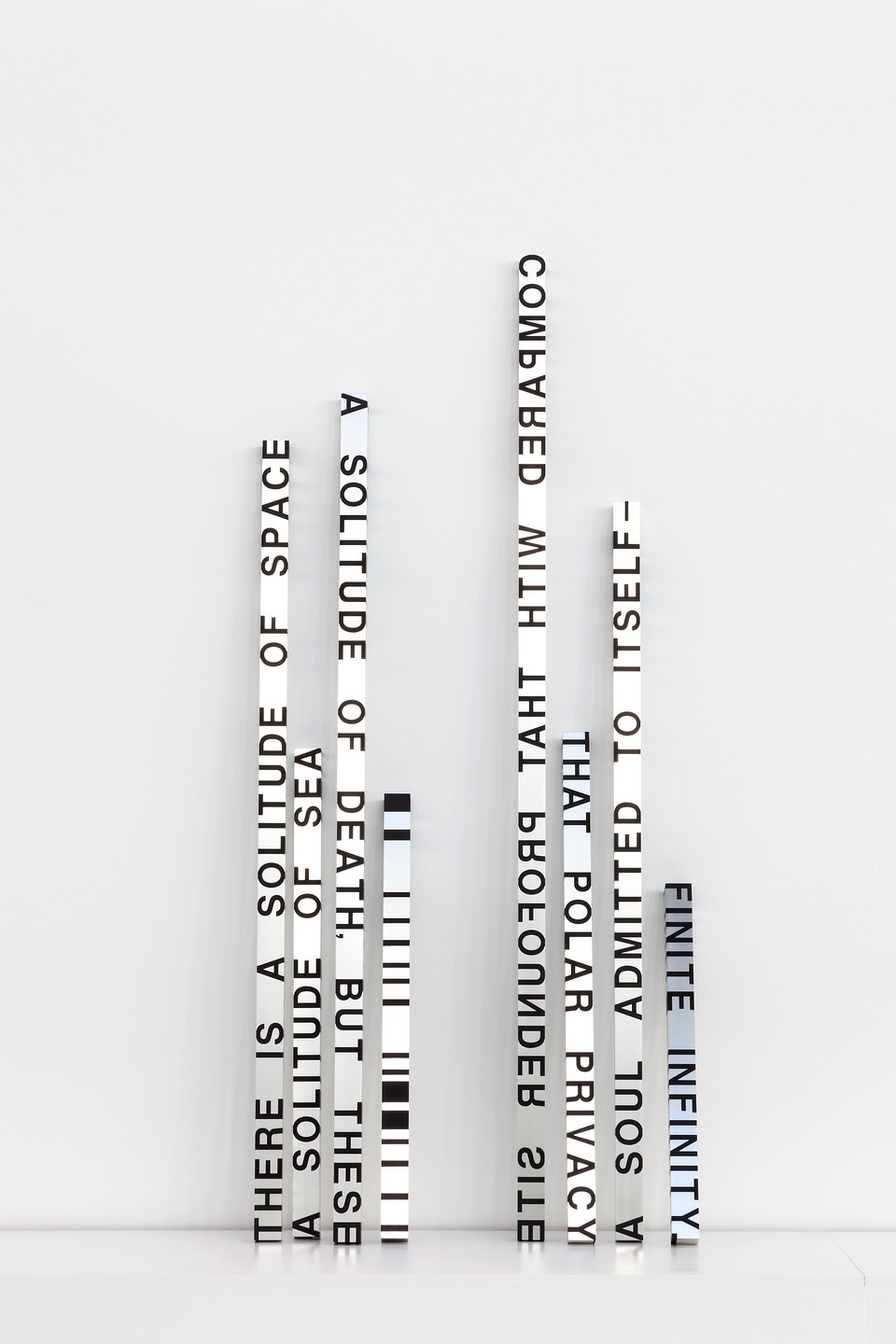

Acht Vierkant-Aluminiumstäbe unterschiedlicher Längen lehnen in regelmäßigen Abständen an der weißen Wand des Portikus. Die glatt polierte Oberfläche reflektiert das Licht und die Umgebung und hüllt sie in ein silbrig-weißes Schimmern. Auf jeweils einer Längsseite der Stäbe ist in schwarzen, serifenlosen Großbuchstaben aus Kunststoff ein Vers des Gedichtes There is a Solitude of Space, Nr. 1695, von Emily Dickinson zu lesen:

THERE IS A SOLITUDE OF SPACE

A SOLITUDE OF SEA

A SOLITUDE OF DEATH, BUT THESE

SOCIETY SHALL BE

COMPARED WITH THAT PROFOUNDER SITE

THAT POLAR PRIVACY

A SOUL ADMITTED TO ITSELF–

FINITE INFINITY 1

Roni Horn, When Dickinson Shut Her Eyes: No. 1695 (There is a Solitude of Space), 1993, Ausstellungsansicht, House of Commons, 03.12.2016–29.01.2017, Portikus, Frankfurt/Main, Foto: Helena Schlichting.

Die Worte der Dichterin aus dem 19. Jahrhundert, die sich bereits als Jugendliche in das Haus ihrer Eltern in Amherst, Massachusetts in den Vereinigten Staaten, zurückzog und unter erimitischer Lebensführung 1775 Gedichte verfasste, sind von der Künstlerin Roni Horn in die Vertikale getrieben und klingen bescheiden in den Ausstellungsraum hinein. Unter dem Titel When Dickinson Shut Her Eyes entwickelte die Künstlerin in den 1990er Jahren eine Reihe von skulpturalen Arbeiten, die einen unmittelbaren Bezug zu dem poetischen Werk Emily Dickinsons aufweisen, ihre Gedichte verkörpern und neu „aufführen“. Die Arbeiten stellen den Austausch zwischen Sprache, Objekt und Betrachter zur Debatte und fördern in ihrer ruhigen, gleichförmigen Erscheinung die Erweiterung festgelegter Denkmuster.

Roni Horns industriell gefertigte Aluminiumstäbe verzahnen auf vielfache Weise Text und Objekt. Sie reihen sich aneinander wie aus einem Buch ausgeschnittene Verszeilen. Die metallenen Oberflächen reflektieren vor allem die oberen Wand- und Deckensegmente des Portikus, wodurch sie die weiße Farbgebung eines Papieruntergrundes annehmen. Dort, wo die Buchstaben die Kanten berühren, werden sie als Markierungen weitergeführt. So umschließen sie den Schaft des Stabes und vermitteln das Bild aufgeblasener Lettern aus tief eingesogener Schreibtinte. Das zweidimensionale Medium der Schrift legt sich um den dreidimensionalen Körper der einzelnen Skulpturen. Damit changiert die Arbeit von Roni Horn zwischen zwei Verhältnissen der Text-Objekt-Beziehung: Zum einen bestimmen die Längen der Verszeilen den exakten Zuschnitt der Objekte und die mehransichtigen Schriftzeichen etablieren sich von ihrem Untergrund. Zum anderen werden sie wegen der formellen Korrelation an den Träger gebunden und von diesem gerahmt.

Roni Horn, When Dickinson Shut Her Eyes: No. 1695 (There is a Solitude of Space), 1993, Ausstellungsansicht, House of Commons, 03.12.2016–29.01.2017, Portikus, Frankfurt/Main, Foto: Helena Schlichting.

Jeder Stab gilt dabei gleichermaßen als in sich geschlossenes und abgeschlossenes Objekt. Neugierde wird durch einen der mittleren Stäbe erzeugt: Dieser ist in einer Weise verstellt, dass die beschriftete Seite in den Zwischenraum der Objekte gedreht ist. Die Zeile „SOCIETY SHALL BE“ ist aus der Frontalansicht nicht mehr entzifferbar. Da an dieser Stelle die kommunikative Funktion von Schrift zugunsten ihrer grafischen Qualitäten aufgelöst wird, ergibt sich ein Spannungsverhältnis zwischen Objekthaftigkeit und Textualität. Die Lücken werden zu assoziativen Freiräumen. Sie öffnen den Blick auf die dahinterliegende, weiße Wand und ermöglichen, analog dem Lesen zwischen Zeilen, die Suche nach weiteren Deutungsebenen.

Durch die Charakteristik des zum Gegenstand gewordenen Textes werden wir als Betrachter auf besondere Weise herausgefordert. Leserichtung und Verlauf der Buchstaben sind stets vertikal ausgerichtet, so dass die Stäbe Glieder einer literarisch-poetischen Kette ergeben. Einer Reihung von Sätzen, deren Syntax durch die verschiedenartige Ausrichtung des Textes gestört wird. Wir sind dazu angehalten, unter stetigem Perspektivwechsel zu lesen: Mal von unten nach oben, mal umgedreht, mal spiegelverkehrt. Dadurch bricht die Arbeit mit dem gewohnten, statischen Leseverhalten. Um die Sätze in ihrer Vollständigkeit zu erfassen, wird der eigene Körper in die Bewegung gezwungen. Uneinigkeit entsteht zwischen Distanz und Nähe: Einerseits passen wir uns beim Lesen körperlich den Schriftverläufen an, zugleich aber verfremdet diese spezielle Interaktion unseren Lesefluss.

Roni Horn materialisiert die Worte Emily Dickinsons und macht sie physisch erlebbar. Sie konfrontiert uns mit einer statischen Körperlichkeit, die unsere Bewegung einfordert. Im stillen Abschreiten der Objekte formen sich die Sätze gedanklich zu einem Ganzen und ergeben die Projektionsfläche für vielfältige Lektüren und Sichtweisen auf die Arbeit. Stillstand und Bewegung, Sprache und Form fließen zu einer räumlichen und zeitlichen Erfahrung zusammen, innerhalb derer sich die genannten Einheiten auflösen. Die Künstlerin schafft somit eine Situation, in der assoziatives Gedankenspiel und körperliche Regung in Verbindung treten.

Haut bedeckt die Oberfläche des menschlichen Körpers. Sie staucht oder dehnt sich mit seinen Bewegungen und trägt die Spuren seiner Handlungen und Blessuren. Gegenstände, die sich an die Haut schmiegen, vom Körper benutzt oder getragen werden, beeinflussen seine Haltung wie auch seine Bewegungsabläufe und passen sich an sie an (oder werden daran angepasst). Kleidung, Schuhe, Möbel und Prothesen ergänzen den Körper um Form und Funktion. Sie verleihen ihm Fähigkeiten, die er von sich aus nur begrenzt besitzt und ermöglichen ihm so zum Beispiel in der Kälte nicht zu frieren, vom Boden erhoben zu sitzen oder mit nur einem Bein zu gehen. Auch wenn sie gerade nicht in Benutzung sind, werden an den jeweiligen Gegenständen die Spuren ihres Gebrauchs und damit die Abbilder ihrer Träger sichtbar.

Der Sockel ist ein Körper im Raum. Trägt er im künstlerischen Ausstellungskontext einen Gegenstand, so ist dies eine Setzung, die Dritte (Künstler/Kuratoren) initiiert haben. Diese Setzung besteht für die Dauer ihrer Präsentation. Sie provoziert den Kontakt zweier Körper, dem Tragenden und dem Getragenen. Der Sockel erweitert das zu tragende Objekt um mehrere Funktionen: Er trennt den Gegenstand von seinem Umraum und erhebt ihn; der Boden, auf dem der Betrachter steht, ist so nicht mehr der Boden, auf dem das Objekt steht, sondern provoziert eine Distanz, welche die Wahrnehmung seiner Oberfläche in den Vordergrund rückt. Diese Distanzierung erhebt das Objekt faktisch, aber auch ideell. Dinge, die auf ihre Betrachtung reduziert sind, werden (meist) unantastbar und gehören nicht mehr zur Welt der Gebrauchsgegenstände.

Edgar Degas, Petite danseuse de quatorze ans, 1878/1881, by M.T. Abraham Center - Provided by copyright owner of both photograph and artwork, CC BY 3.0, Wikimedia Commons

Wie präsent der Sockel innerhalb einer Präsentation sein darf, hängt davon ab, wie geschlossen das Kunstwerk ist, das er trägt, das heißt, wie sehr es sich aufgrund seiner Beschaffenheit von seinem Umraum abgrenzt. Ist die formale Präsenz von Objekt und Sockel gleichermaßen stark, so wird der Sockel zu einem Teil des Kunstwerks.

Michelangelo Pistoletto, Vetrina-Specchio, 1966

Es gibt jedoch künstlerische Objekte, die nicht auf einem Sockel stehen und trotzdem die nötige Distanzierung zum Betrachter produzieren, um als unantastbare Kunstwerke wahrgenommen zu werden. Kunstwerke, denen dies aufgrund ihrer eigenen Konstitution gelingt, wird eine höhere Autonomie zugesprochen als solchen, die auf Sockeln stehen. Steht ihre Oberfläche in direktem Kontakt mit dem Boden, den sie mit dem Betrachter teilen, benötigen sie keine Unterstützung.

John McCracken, Minnesota, 1989

Der Körper des Sockels kann unterschiedlich in Erscheinung treten. Er wird unsichtbarer, je „normaler“ er ist, das heißt je mehr seine Form seiner Funktion als bescheidener Träger entspricht. Je weiter er von dieser subjektiv empfundenen Norm abweicht, desto präsenter wird er. Die Faktoren, die hier eine Rolle spielen, sind seine Proportion, Form, Materialität und Oberfläche. Trägt ein Sockel kein Objekt, so wird seine Oberfläche zur Projektionsfläche. Je mehr er sich in den genannten Faktoren von dem entfernt, was man als Sockel wahrzunehmen gewohnt ist, desto mehr wird er zur autonomen Skulptur. Er durchläuft einen Wandel vom Gebrauchsgegenstand zum Gegenstand der Betrachtung. Die Übergänge sind fließend. Sie reichen von einer Art Phantomschmerz, der das Fehlen eines Objektes auf dem Sockel so präsent macht, dass dessen Abbild fast greifbar wird, bis hin zu einer formalen Sättigung durch die Erscheinung des Sockels selbst.

Shahryar Nashat, Chômage Technique (A,B,C,D,F,G,H), 2016

Die Arbeit Chômage Technique von Shahryar Nashat besteht aus rosa bemalten Sockeln, die sich auf stuhlähnlichen Gestellen im pinken Licht des Portikus zu sonnen scheinen. Ihnen gegenüber steht Nashats Video Present Sore, das in kurzen, intensiven Sequenzen Körper in Aktion und in starrer Pose zeigt. Die Kamera fährt über makellose oder verletzte Hautoberflächen und fokussiert deren Kontaktstellen mit Kleidung, Bandagen und Prothesen. Im weiteren Verlauf des Videos tastet sie sich heran an ein Meat Piece von Paul Thek, aus dem Kabel und Schläuche ragen, und wird unterbrochen vom Rendering eines rosa befleckten Hinkelsteins, das sich immer wieder ins Bild setzt, um schließlich darin zu verharren. Entspannt können die kleinen Sockel das Treiben der Dinge betrachten, denn sie sind von ihrer Funktion freigestellt und müssen von all dem nichts mehr tragen.

Zur Ausstellung von Shahryar Nashat

Marina Rüdiger, MA Bildende Kunst & BA Kunstgeschichte (Kunsthochschule Kassel), studiert momentan im Studiengang Curatorial Studies, einem Master Programm an der Staatlichen Hochschule für Bildende Künste – Städelschule und der Goethe Universität Frankfurt. Nebenbei arbeitet Sie für die Galerie Bärbel Grässlin.

Spotting the Shottspotter: Foto eines Shotspotter Mikrofons, installiert an einer Strassenlaterne. Courtesy der Künstler.

Im Dezember 2014 tauchten neue Audio-Beweise auf, die den Augenblick festhalten, als der unbewaffnete Teenager Michael Brown im August desselben Jahres in Ferguson, Missouri, erschossen wurde. Die Aufnahme wurde von einem ungenannten Mann vorgelegt, der den Moment der Erschießung zufällig festgehalten hatte, als er mit der App Glide eine private Sprachnachricht aufnahm und verschickte. Erst später erkannte er die Bedeutung dieser zufällig aufgenommenen Schüsse.

In dem Mitschnitt ist zu hören, dass Browns Mörder, ein Polizeibeamter namens Darren Wilson, seine Waffe zehn Mal abfeuerte. Sechs dieser Schüsse trafen Brown, die meisten davon in den Kopf (alle oberhalb des Oberkörpers). Doch die Aufnahme hält auch eine andere, unvermutete Form der Gewalt fest – die die Zuhörer, seien es CNN-Zuschauer oder das Schwurgericht, zu ignorieren gebeten wurden. Während sowohl die Verteidigung wie die Anklage Audiosachverständige beauftragten, ihre jeweiligen Erkenntnisse über die Schüsse mitzuteilen, die im Hintergrund dieses Mitschnitts zu hören waren, erkannte keiner der beiden, dass die größere Polizeigewalt, die sich gegen die Bewohner von Ferguson und vieler anderer afroamerikanischer Viertel in den Vereinigten Staaten richtet, im Vordergrund und für alle deutlich zu hören war.

Das Folgende ist eine Transkription des Mitschnitts einschließlich der Vorder- und Hintergrundgeräusche:

„You are pretty. [6 Schüsse] You’re so fine. Just going over some of your videos. [Schuss] H[Schuss]ow c[Schuss]an I f[Schuss]orget?“